Le parole chiave: pulsione di morte e amore

Autrice: Stefania Pandolfo

Titolo: “Cinque secondi”

Dati sul film: regia di Paolo Virzì, Italia, 2025, 105’

Genere: drammatico

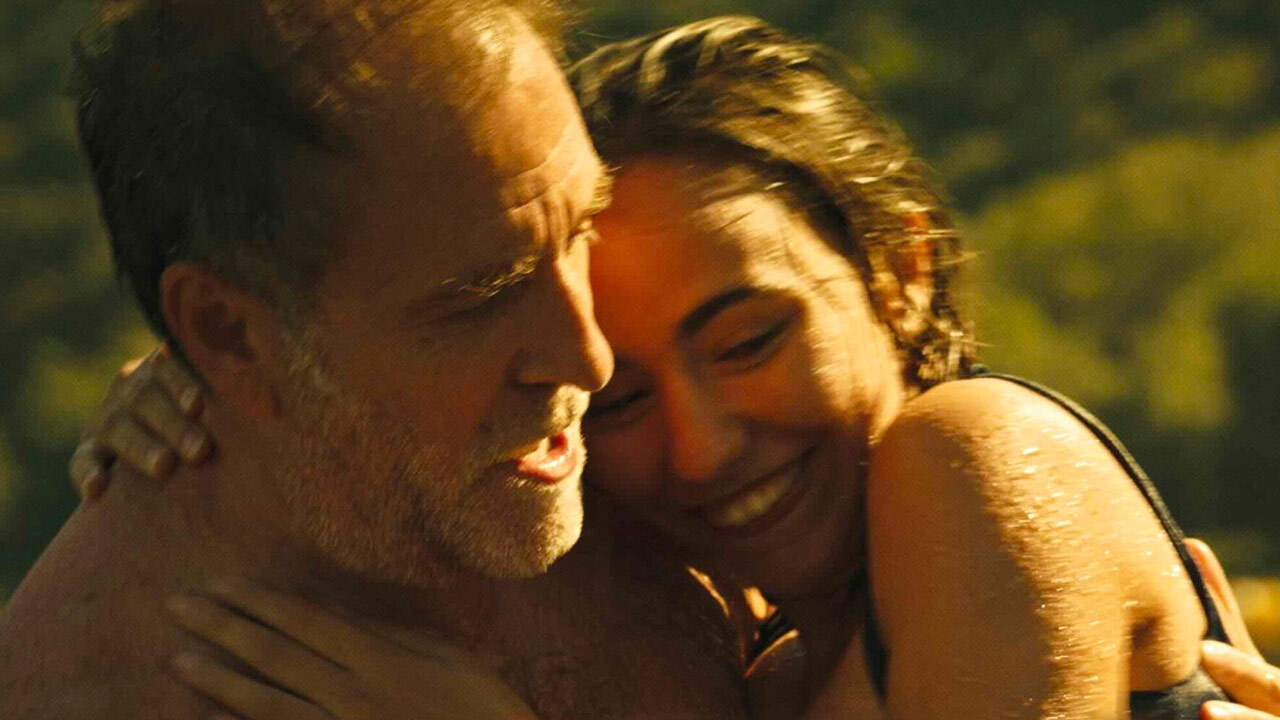

Nel film 5 secondi, interpretato da un intenso Valerio Mastandrea, la vita e la morte, la rabbia e l’amore si intrecciano in un corpo a corpo emotivo che rapisce lo spettatore dal primo all’ultimo fotogramma. La regia di Virzì, nel solco più maturo del suo cinema, restituisce la potenza contraddittoria delle passioni primarie: Eros e Thanatos non come forze opposte ma coabitanti nello stesso apparato psichico, destinate a mischiarsi e a trasformarsi l’una nell’altra (Freud,1920, Al di là del principio di piacere)

Adriano è un avvocato ritiratosi a vivere in campagna dopo un trauma che lo ha lacerato, Mastandrea lo interpreta con un rigore quasi pudico, come se ogni suo gesto trattenesse un eccesso di sentimento che non può essere detto in un film che interroga, con straordinaria finezza, la dimensione del legame paterno come contenimento del negativo. Non è un padre ideale né un padre mancante Adriano: è un padre che pensa i figli, letteralmente, mentre abita quel confine ambiguo in cui la distruttività si confonde con la cura. In lui si riconosce quella che Winnicott (1963) chiama la “capacità di preoccuparsi”, cioè la possibilità di sopportare la colpa di aver ferito, distrutto, amato troppo o male, e di trasformare quella colpa in gesto, in cura, in pensiero. Accanto a lui, protagonista femminile, la collega, interpretata da una intensa Valeria Bruni Tedeschi, incarna un’altra declinazione del conflitto pulsionale che si rivela pienamente nell’ultima scena del film, quando nel salutarlo mostra questa complessità psichica in un tocco/buffetto che ha insieme la rabbia e la dolcezza di un amore che non potendosi donare cerca una forma paradossale di presenza.

Virzì filma tutto questo senza enfasi, affidando ai silenzi, ai ritardi, agli sguardi sospesi la densità psichica dei personaggi. Ogni esitazione del protagonista, ogni “cinque secondi di troppo”, diventa il tempo interno in cui l’Io vacilla tra l’azione e il pensiero, tra il desiderio di salvare e quello di lasciar compiersi il destino.

La forza più profonda del film sta proprio in questa sospensione: nella rappresentazione del gesto trattenuto, dell’amore che, per salvarsi, deve attraversare la possibilità della perdita. Freud, nelle Considerazioni attuali sulla guerra e sulla morte (1915), ci ricorda che non si ama nessuno senza desiderarne inconsciamente anche la fine, concetto che, nella sua crudeltà, contiene la verità dell’amore umano, fatto di desiderio e di distruzione, di tenerezza e di colpa; amore che accoglie e al tempo stesso lascia andare, ovvero il luogo in cui la pulsione di morte si traveste da gesto d’amore fino a far coincidere distruggere e proteggere.

Come nei migliori film di Virzì, il dolore individuale si apre a una dimensione collettiva: i giovani che irrompono nella vita di Adriano, una nuova vita che nasce, la vigna che rinasce, rappresentano la pulsione di vita che torna a farsi strada. Forse non come redenzione, ma come testimonianza che, anche nel disastro, la vita tende a riprendere la forma di una riparazione ancora possibile.

In questo senso, il film non è solo una riflessione sulla paternità, ma una meditazione sul lavoro psichico del vivere: trasformare il trauma in pensiero, la colpa in riparazione, la perdita in legame.

È un bellissimo film che, come una buona seduta analitica, ci lascia dentro il sapore inquieto di qualcosa che si è mosso, pur restando in silenzio.

Bibliografia

Freud S. (1915). Considerazioni attuali sulla guerra e sulla morte. In: Opere, vol.7, Bollati Boringhieri, Torino.

Freud S. (1920). Al di là del principio di piacere. In: Opere, vol 9, Bollati Boringhieri, Torino.

Winnicott, D.W. (1963). “La capacità di preoccuparsi”. In Sviluppo affettivo e ambiente. Roma; Armando Editore, 1974.